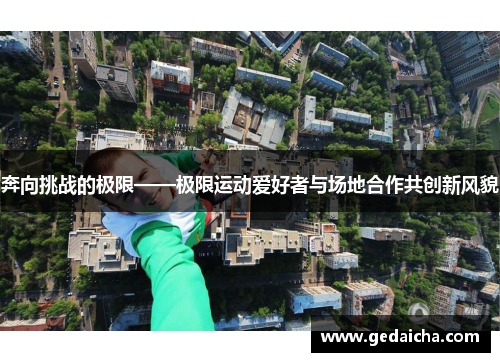

奔向挑战的极限——极限运动爱好者与场地合作共创新风貌

在城市的钢筋森林与荒野的险峻地貌之间,极限运动爱好者正以无畏姿态挑战着人类潜能的边界。他们与专业场地的深度合作,不仅重塑了运动生态,更催生出前所未有的文化风貌。从废弃工厂改造的滑板公园,到悬崖边的极限蹦极基地,技术与创意的碰撞让危险与美学共存。这场双向奔赴中,爱好者用勇气定义自由,场地以专业护航梦想,双方共同编织出一张连接冒险精神与城市发展的网络,为现代社会注入肾上腺素飙升的活力。

1、突破边界的勇气

凌晨五点的深谷底部,翼装飞行者检查装备时的金属搭扣声划破寂静。这类场景正成为现代都市人的精神图腾——当日常生活被算法精准计算,极限运动成了对抗平庸的终极出口。爱好者们在垂直岩壁上寻找支点的过程,本质是重构自我认知的哲学实践。

专业场地提供的不仅是物理保护,更是心理安全的锚点。杭州某攀岩馆将人工智能引入保护系统,通过实时监测动态张力,将坠落风险转化为数据语言。这种科技赋能让挑战者能在安全阈值内不断试探能力上限,形成精准的自我突破。

上海杨浦滨江的滑板公园改造案例更具启示性。设计师与滑手耗时半年共同调试弧面角度,最终实现普通台阶与专业赛道的形态融合。这种协作证明极限运动空间可以既是竞技场,又是城市公共艺术装置。

2、生态共建的智慧

在成都郊外的废弃采石场,攀岩爱好者与地质专家联手缔造了亚洲最大的人工岩壁集群。爆破留下的裂缝被重新设计成天然攀爬线路,矿坑积水区改造成深水抱石落点。这种改造不仅复活了工业遗迹,更建立起运动生态与自然生态的共生模型。

运动社群与场地方的合作模式正在革新。深圳某冲浪基地引入会员众筹机制 ,爱好者通过技术入股参与运营决策。当消费者转变为共建者,场地设施迭代速度提升三倍 ,形成了独特的社群经济闭环。

更值得关注的是环保技术的渗透。张家界玻璃栈道采用的自修复涂层材料,源自航天科技领域的跨界转化。这种材料在承受极限冲击后,分子结构能实现72小时内自主修复,大幅降低了自然景区的人工维护成本。

3、风险管控的进化

传统防护装备正在被智能穿戴设备重新定义。某国际品牌推出的数字攀岩绳,内嵌光纤传感器可实时监测承重变化,当负荷超过临界值时会触发颜色预警。这种技术将过往的经验判断转化为可视化数据 ,降低了人为误判风险。

应急救援体系也在同步升级。重庆某蹦极基地构建了立体救援网络 ,无人机巢与AI监控系统组成空中警戒网,水下机器人随时待命。去年成功实施的峡谷速降救援案例中,从意外发生到完成营救仅用时8分钟。

金博宝赞助活动心理干预机制成为风险管理新维度。北京某极限运动中心引入VR脱敏训练 ,通过虚拟场景帮助挑战者渐进式克服恐惧。数据显示,经过系统训练的参与者事故率下降67% ,展现出科技对人类本能的驯化力量。

4、文化融合的张力

广州塔顶层的空中漫步项目,巧妙融合岭南窗花元素设计透明步道。当挑战者踩着镂空雕花俯瞰城市,地域文化符号获得了超现实的表达方式。这类设计让极限运动成为移动的文化载体 ,重构了城市天际线的意义。

小众运动正在借助场地实现大众破圈。哈尔滨冰雪大世界打造的冰上攀岩墙 ,将东北民俗冰雕技艺与运动设施结合 ,春节期间单日吸引游客超两万人次。传统文化与现代运动的嫁接 ,催生出更具生命力的体验经济形态。

国际交流模式因此焕新。中法合作建设的敦煌沙漠极限公园 ,将戈壁地形与法国跑酷理念结合 ,诞生了全球首个以丝绸之路为主题的极限运动赛事。这种跨界融合证明 ,人类对极限的探索始终需要文化多样性的滋养。

总结:

当极限运动爱好者与专业场地形成命运共同体,人类挑战精神找到了最坚实的支点。从智能装备革新到救援体系升级,从工业遗迹重生到文化基因融合 ,这场双向奔赴不断突破物理与心理的双重边界。每个岩钉的定位、每根安全绳的张力 ,都在诉说着理性与野性的精妙平衡。

这场运动革命悄然改变着城市发展逻辑。废弃空间因极限元素的注入重获生机 ,传统文化借助惊险体验焕发新颜 。在肾上腺素飙升的瞬间 ,我们看到的不仅是个人勇气的绽放 ,更是整个社会对创新包容度的量尺。或许未来 ,人类突破极限的征程将不再孤独 ,因为每个挑战者背后都站着无数双托举的手。